-

81

-

い

ろ

は

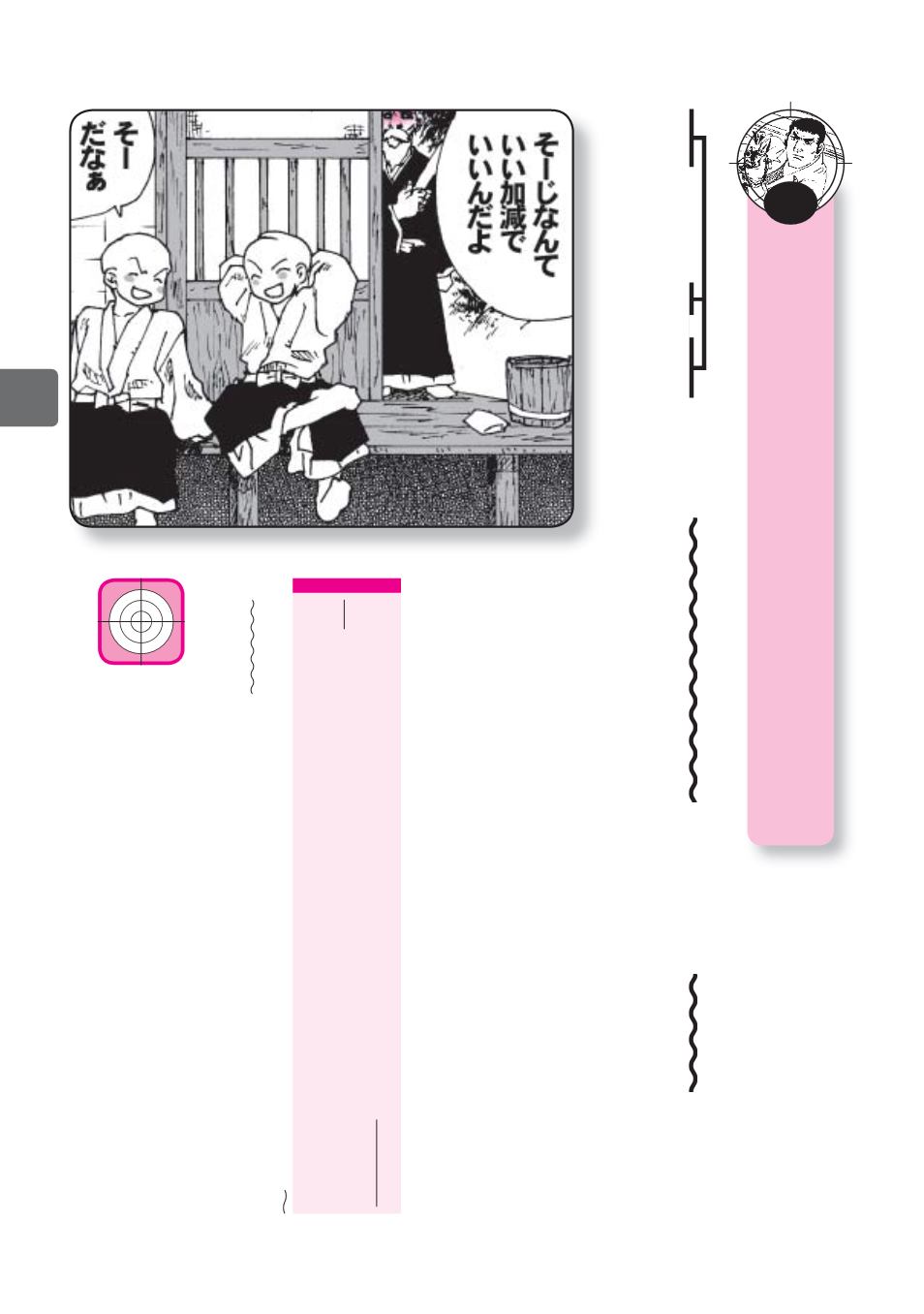

「疎かなり・愚かなり」と漢字をあて

くないさまに用いるが、 古語では

1

の意味が多い。

3

の場合、

「〜

とはおろかなり」 「〜ともおろかなり」 「

かなり」

「〜といへばおろかなり」などの形で

という意味になる。

わづかに二つの矢、師の前にてひとつをおろか

にせんと思はんや。

(徒然)

=

たった二本の矢なのだから、師匠 で、先に射る矢を

い

い加減に

しようと思うだろうか、いや思わないだろう。

「にて」は一語の格助詞。 「せ/ん」の「ん」は意志。

文末の「や」は反語「〜だろうか、いや〜ない」 。終

助詞的用法なので結びはない。

1

いいかげ

。おろそ

2

未熟だ

。劣る。

3

言い尽くせな

オー、廊下

いいかげん

、この

未熟

者!

おろ

(形動・ナ

【疎かなり・

55

文 法

あ