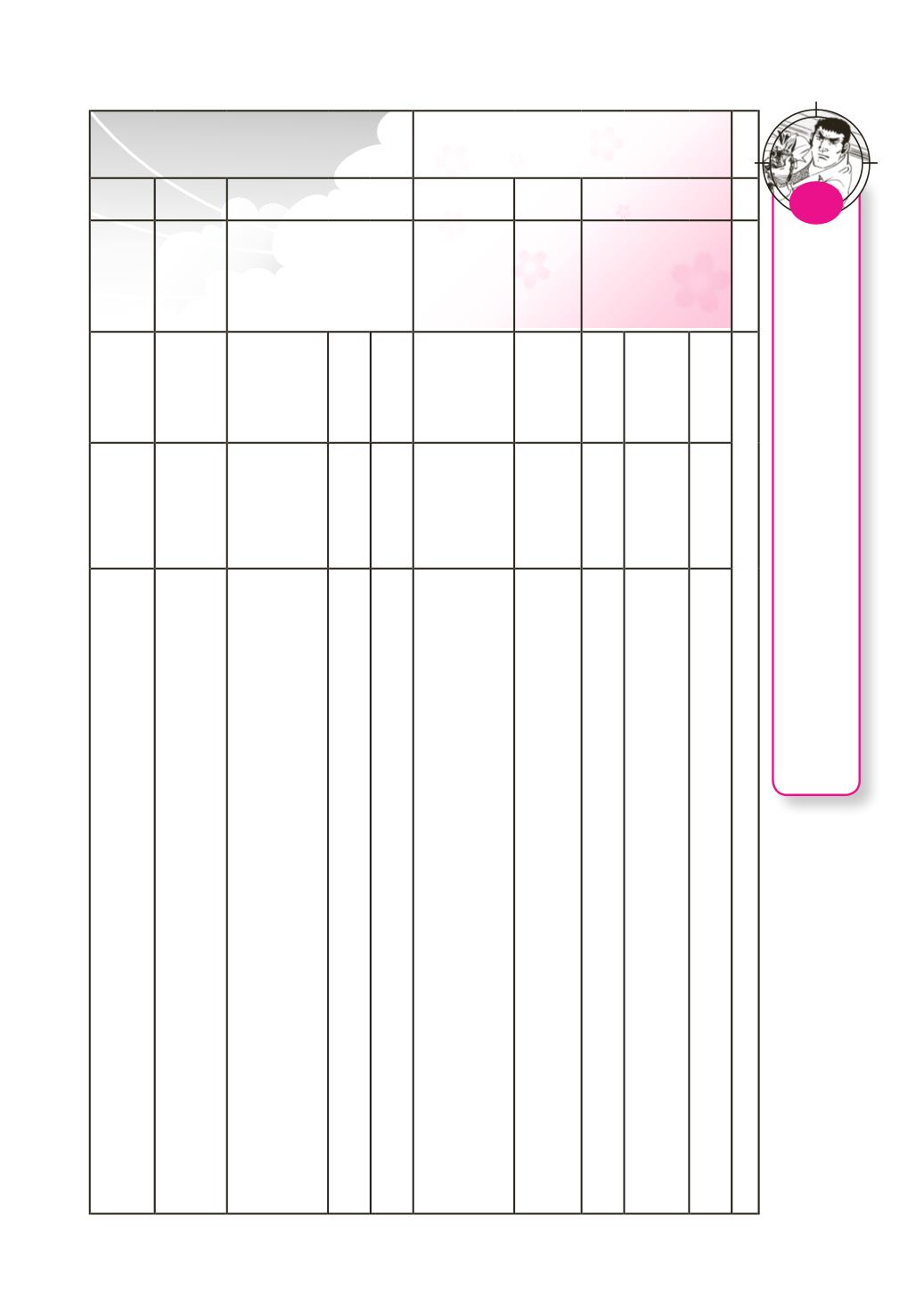

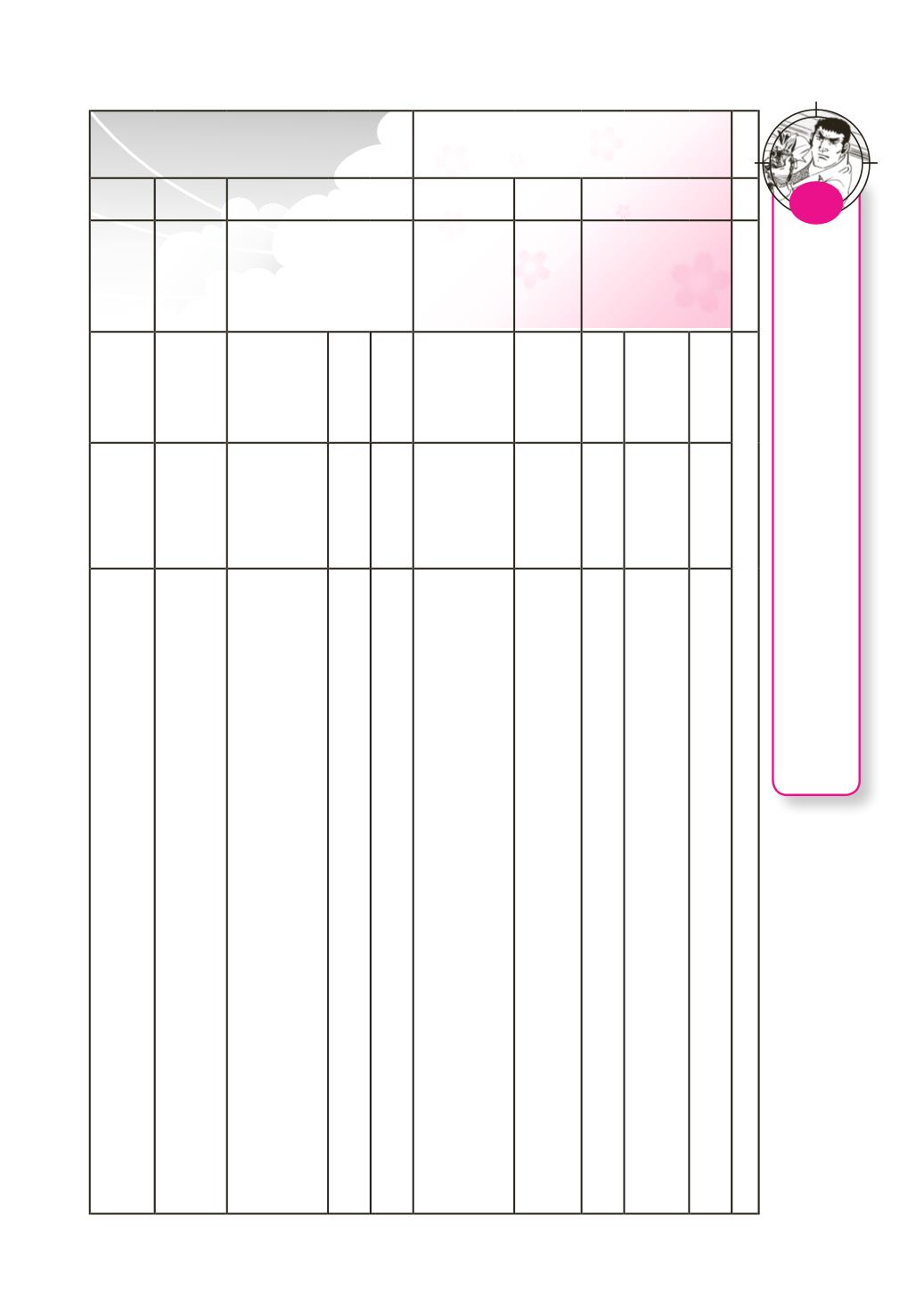

古

典

常

識

-

262

-

月の

季節

月

異名

年中行事

春

一月

睦

む

つ

き

月

一日

四

し

方

ほう

拝

はい

天皇が

清

せい

涼

りょう

殿

でん

東庭で四方の神霊を

七日

白

あお

馬

うまの

節

せち

会

え

宮中にひかせてきた青馬

に宴を賜る。青は春の色で、

邪

じゃ

気

き

祓

ばら

いになる。

十一日頃

県

あがた

召

めしの

除

じ

目

もく

春の除目。地方官 (外官) であ

国

くにの

守

かみ

受

ず

領

りょう

を任命する。

二月

如

き さ ら ぎ

月

十五日

涅

ね

槃

はん

会

え

釈迦がすべての煩悩を滅し 入寂した

法

ほう

会

え

を行う。

三月

弥

や

よ

い

生

三日

上

じょう

巳

し

五節句の一つ。川辺で宴を張り、水に浮か

杯

さかずき

が自分の前を過

ぎる前に詩歌を作る。民間では

流

なが

し

雛

びな

が行われ、江戸時代以降、

女子の成

長を祈る

雛

ひな

祭

まつ

りとして定着した。

夏

四月

卯

う

月

づ き

一日

衣

ころも

更

が

え

装束・調度を夏物に改める。

八日

灌

かん

仏

ぶつ

会

え

釈迦降誕の日の法会。釈尊像に甘茶を注ぐ。

中の酉の日

賀

か

茂

も

の祭り

古典で 「祭り」 といえばこの祭り。賀茂神社の祭りで、

双

ふた

葉

ば

葵

あおい

を飾

るので 「葵祭り」 、

石

いわ

清

し

水

みず

八

はち

幡

まん

宮

ぐう

の祭礼 「南祭り」 に対して、

「北祭り」

ともいう。一八八四年以降は五月十五日 行われ

五月

皐

さ

月

つ き

五日

端

たん

午

ご

五節句の一つ。邪気祓いの菖蒲を軒に飾る。尚武に通じることから

のちに男子の成長を祈る節句。

六月

水

み

無

な

月

づ き

晦日

大

おお

祓

はらえ

水

み

無

な

月

づき

祓

ばらえ

・

夏

な

越

ごしの

祓

はらえ

とも。半年間の汚れを祓うみそぎ。

2