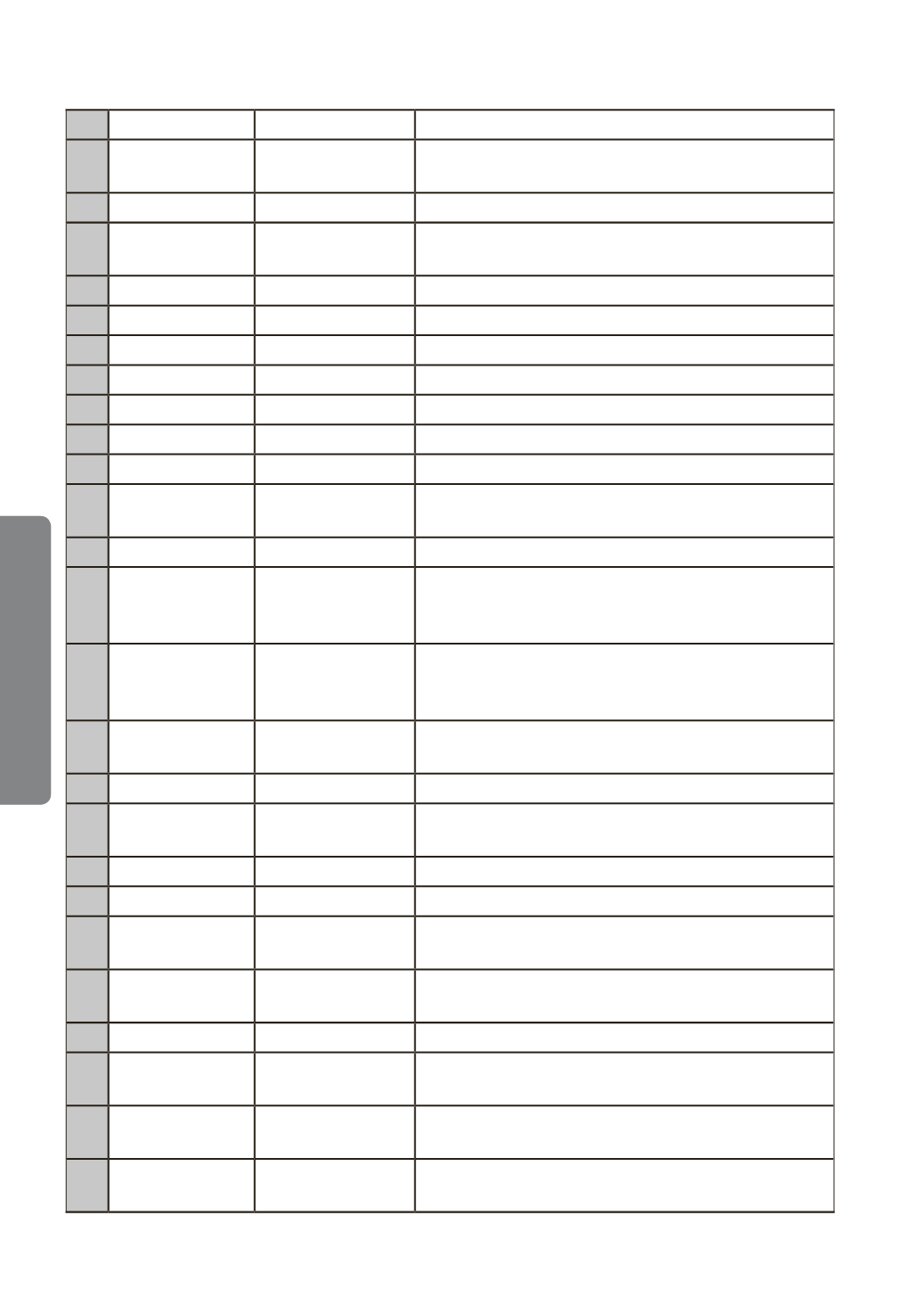

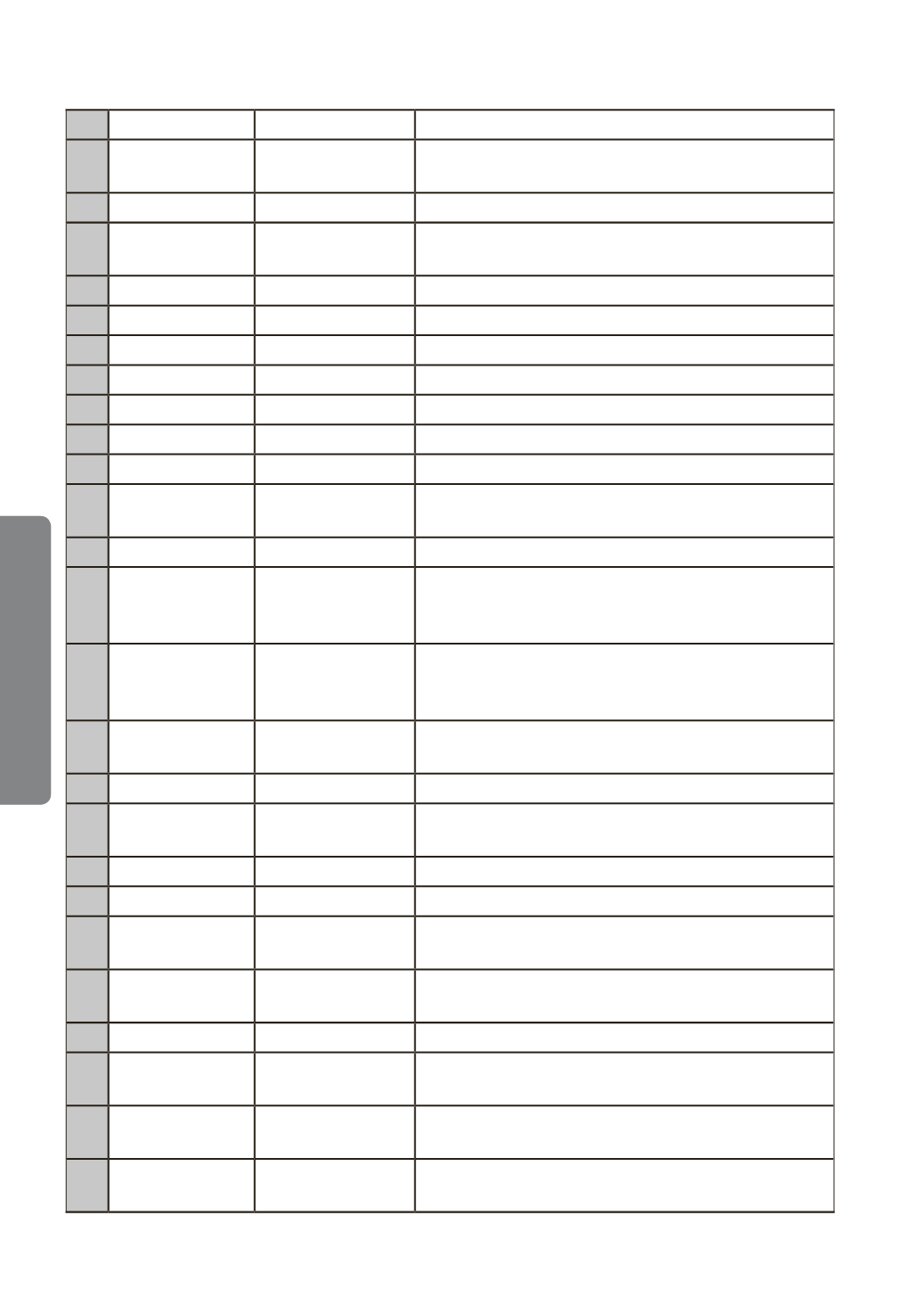

常

識

-

257

-

79

下臈

げろう

※げらふ ★①地位の低い僧。②官位・身分の低い者。

80

験者

げんざ・げんじゃ

★病気を治したり物の怪を退散させたりするため

に祈祷をする人。

81

眷属・眷族

けんぞく

★①身内の者。②家来。

82

来(命令形)

こ

★カ変「来(く)」の活用をもう一度チェック!

命令形の読みがよく問われる。

83

小袿

こうちき・こうちぎ

★高貴な婦人の日常服。

84

小蔀

こじとみ

★格子造りの小さな窓。

85

後世

ごせ

★①来世。⇔前世。 ②極楽往生。

86

去年

こぞ

● 238 番参照。

87

東風

こち

★東から吹いてくる風。

88

異 ※

こと

★二つの「こと」の意味の違いに注意。

89

言 ※

こと

★二つの「こと」の意味の違いに注意。

90

小舎人

こどねり

★蔵人所に属し、殿上の雑役をする者。 ★「小

舎人童(こどねりわらわ)」の読みも大切。

91

理

ことわり

● 246 番参照。

92

権現

ごんげん

★神仏が衆生(しゅじょう)を救うために、仮に人

間となってこの世に現れること。また、その神仏

の化身。権化。

93

権帥

ごんのそち・

ごんのそつ

★大宰府の権官(ごんかん)。令外(りょうげ)の官。

「大宰権帥 ( だざいのごんのそち )」に左遷された

菅原道真を覚えておこう。

94

斎宮

さいぐう

★伊勢神宮に奉仕した未婚の内親王、または女王。

★「斎の宮」は「いつきのみや」。

95

才

ざえ

● 252 番参照。

96

作文

さくもん

★平安時代「作文」は貴族の必須の教養。 ● 257

番参照。

97

指貫

さしぬき

★袴の一種。貴族の平常服として使用。

98

小夜

さよ

★夜。 ★「さ」は接頭語。

99

時雨

しぐれ

★晩秋から初冬にかけて、降ったりやんだりする

雨。涙を流して泣くことの意もある。

100

地下

じげ

※ぢげ ★清涼殿の殿上の間に昇殿を許されない

官人。庶民。 ⇔殿上人。

101

賤

しず

※しづ ★身分の低いこと。身分の低い人。

102

紙燭・脂燭

しそく・ししょく

★照明用具の一つ。松の木を棒状に削り、先端に

油を塗って火をつけたもの。

103

下襲

したがさね

★束帯(そくたい)の内着で、半臂 ( はんぴ )・袍 ( ほ

う ) の下に着用する衣。

104

蔀

しとみ

★寝殿造りの建物に用いられた建具。日光を遮っ

たり、風雨を防いだりしたもの。